インスタやXを見ていると、

「東大卒ママ」「教員ママ」「女医ママ」など、立派な経歴や肩書きのある方々が子育て法や知育法など、為になる発信しているのをよく見かけますよね。

でも、思いませんか?

元々、お母様の頭がええやーーん!!(遺伝ーー!)って!!

そりゃ、賢い方から生まれ、育てられるお子さんも必然的に賢くなりませんか?と。

そして、教育資金も潤沢にあるのではないかと!

でも、私はごく普通の主婦です。

田舎の公立の小中学校を出て、普通の高校に行き、平凡な大学生をして(もっと頑張れば良かった・・・)、職歴もごく普通。(なんならポンコツです。社会不適合者ww)

我が家の教育資金も限られています。

それでも、現在年中の息子は2学年先の計算問題、文章読解、漢字までできるようになりました。

(ピアノもブルグミュラーまで進んでおり、英語も少しできます←急にでしゃばってすみません)

もちろん、無理やりやらせたわけではありません。

(いいえ、時には「やりなさい!」と言いました。)

本人が「楽しい!もっとやりたい!」と思えるような環境を、私なりにちょっとずつ整えてきたつもりです。

特別じゃないからこそ、どの家庭でも再現性がある!

この記事では、「ふつうの主婦でもできた、ふつうの家庭での知育」をまとめてみます。

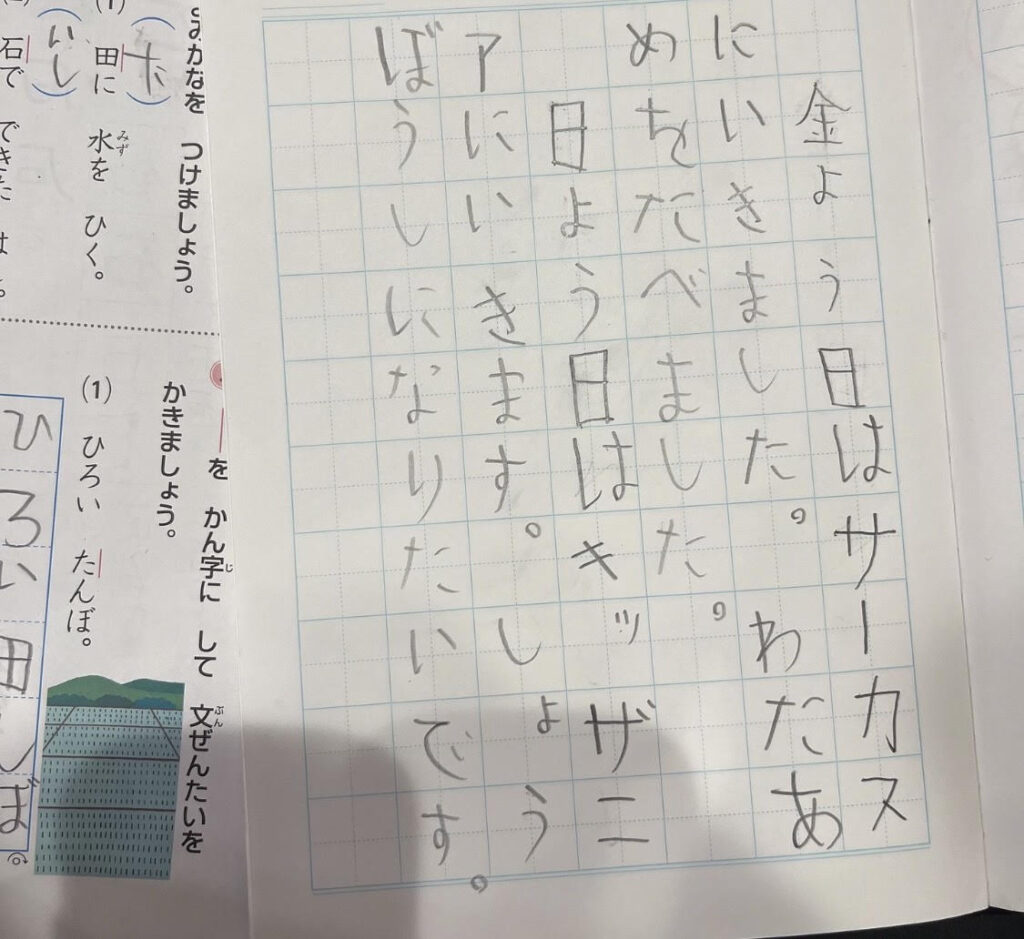

👇5歳になってすぐの頃の日記

キーワードは「習慣化と日常化」

特別な高価な教材や教室、裏技は使っていません。

大切にしていたのは、「学びを毎日の中に自然に溶け込ませること」、

そしてそれを「習慣化させること」。

これらの2つこそが、うちの子の学びを支えているキーワードです。

絵本の読み聞かせは、生活の一部

赤ちゃんの頃から絵本にたくさん触れる環境を意識しました。

市販の絵本を買い集め、図書館にも頻繁に通いました。

毎日寝る前には必ず読み聞かせの時間をつくっていました。

目標は10冊、少なくとも1冊。

どんなに短いものでもとにかく、習慣を途絶えさせないように毎日読み聞かせること。

子どもが興味を持った本は何でもOKで、

戦隊モノでも、キャラクター絵本でも、「自分で選ぶ」ということも大事にしていました。

今では絵本が大好き!まだまだ読み聞かせ大好きですが、文字が読めるようになった4歳ごろから自分で音読するようになりました。

くもんのカードで「語彙の可視化」

発語がまだ少なかった1歳の頃から使っていたのが、くもんのことばカードです。

カードを広げて、私が「いぬ」「すべりだい」などと言いながら、該当カードを選んでもらうという遊び。

これがすごく面白くて、

「この子、こんな言葉まで理解してるんだ!」と、子供の見えない理解が見える化されました。

繰り返すことで日に日に語彙も増えていき、

親にとっても、手応えと楽しさのある時間でした。

くもん kumon ひらがなことばカード 1集2集3集 セット

3歳から七田式プリント → 4歳前に学研教室

3歳のころから七田式プリントを本人に合わせ無理なく、続けていました。

(七田式だけでは運筆要素が少なかったので、ネットから無料でダウンロードできるプリントを印刷してさせたりもしていました。)

短時間で終わるし、内容もバリエーションがあるので飽きません。

お値段だけ見ると高く感じるかもしれませんが、240ページ×3教科の大容量!

市販のワークよりページ数も多くリーズナブル!

【幼児ドリル部門ランキング第1位】 学習参考書 問題集 ちえ・もじ・かずを学ぶ決定版「七田式プリントA」

そして4歳になる前に、学研教室へ通い始めました。

この頃からやっぱり外注も大事!と感じるように。

- 自宅だとおもちゃやyoutubeなど誘惑も多く集中が続かない日もある

- 親のストレスになる(私だけじゃないよね!?)

- 母親以外の大人からの声かけや指導は、子どもにとって新鮮で刺激になる!(語彙や言い回しが増える)

- 親子では成立しない“ちょうどいい距離感”が生まれる

我が子に教えるって、とっても難しいですよね。

ついイライラしちゃうし熱が入ってしまう、、、

我が家は公文ではなく学研を選びましたが、費用も2教科で6000円台と比較的お手頃で、

通うのも週1が選べるので(週2コースもあります)、金銭面や送迎の負担が少なかったです。

学研に関してはこちらの記事をクリック!

算数は「遊び」と「映像」で楽しさを演出

算数の基礎づくりに使ったのは、くもんの数字盤

「1から100まで並べる」「好きな数字を探す」「10ごとに数える」など、遊び感覚で数字に親しむことができました。

磁石すうじ盤100くもん出版/ひらがな/数字/学習/教育玩具

加えて大活躍だったのが、YouTubeのナンバーブロックス(Numberblocks)。

数字たちがキャラクターになって、合体して「繰り上がり」や「数の構成」を視覚的に見せてくれる知育アニメです。

本当に、勝手に足し算はこれで覚えてくれました👏

さらに計算力を補強したいのであれば、山本塾さんの計算ドリルがおすすめです!

リンクを貼って良いかわからなかったので控えますが、

山本塾さんのサイトから、「たし算」「引き算」ごとにデータを購入できるので、

まずはそちらがおすすめです!!

5年生までにマスターする 山本塾の計算ドリル

まとめ

息子は最近よく聞く「ギフテッド」ではありません。

特別な才能があるわけでも、特別な母親が育てているわけでもありません。

でも、「毎日の中で学びを習慣化・日常化」することで、無理なく・楽しく・自然に力を伸ばすことができました☆

子どもが伸びるのは、

「高い教材」や「親の学歴」よりも、

“毎日ちょっとずつ、楽しく続ける”環境づくりなのかもしれません。

これからも引き続き、親子で成長していけたらと思っています。

コメント